Есть ли рай для животных?

Тайна животных

1.1

Незадолго до смерти Анастасия Ивановна Цветаева прислала мне такое письмо.

» Много лет я задумывалась над тем, кто ответит за судьбу животных на земле. За их страдания. Где-то у восточных писателей я читала, что человек создан по образу и подобию Божию, а животные - по образу ангельскому.

Но сколько я не спрашивала у священников о будущей судьбе животных – ответ был туманен.

У животных нет души? Но если собака так предана хозяину, что будет бежать за поездом, увезшим – до изнеможения, пока есть дыхание?

Если не ошибаюсь, художник Суриков рассказывает: когда в имении умерла его родственница, ее кошка сидела под столом с опущенными простынями, на котором лежала покойница; когда пришли отпевать, кошка сидела на пороге. Когда все вышли хоронить ее хозяйку в парке, кошка пошла со всеми, но не вернулась, пропала, не приходила есть. Когда после нескольких суток жители пошли на могилу – кошка лежала на ней замерзшая. И это не доказывает ли , что у кошки – душа? Н а это мне отвечали: «Да, у животных есть душа, но временная». Временная душа? Дается на подержание? Вопрос тонул во тьме непонятности. И я в негодовании упорствовала лет пятнадцать – двадцать.

Последний, кто мне ответил – отец Александр из Уфы. Он написал мне, что человек войдет в рай преображенный. А про преображение животных мы не слыхали (в ответ на мои слова, что животные были в раю, лев пасся вместе с ягненком, животные вышли из рая, и только вслед за человеком стали убивать).

И остался мой вопрос неразрешенным. Преображение животных?

Но, видимо свыше готовился на вопрос – ответ.

В Павлодаре, где я жила после многих лет заключения у сына мне в руки пришла книга «Рай и ад». В ней рассказывается о блаженном Андрее. Их было три: в III веке, в IX и X веках (но моя память слаба – тот, который был восхищен до третьего неба1; выше, помнится, не поднимался апостол Павел).

1 имеется ввиду святой Андрей Константинопольский, живший в X веке

Там, дивясь на несказанную высоту и красоту райских деревьев, блаженный Андрей увидел скользящих животных, цвета зари и неба, а шерсть их была как бы шелк, и перекликались они музыкальными звуками.

И в то время, как он дивился, сверху был ему Голос: «Что ты удивляешься, Андрей? Неужели ты думаешь, что Бог даст хоть одной своей твари – тление?»

Сердце во мне забилось, как птица. Взяв лист кальки, я скопировала титульный лист книги и послала в Уфу вопрос: «Могу ли я верить книге, вышедшей при старой власти и одобренной Синодом?» Ответ мне был: «Да, верьте».

Тогда я списала отцу Александру строки о блаженном Андрее и Гласе ему сверху. И в уме моем, и в моем сердце настал покой».

/«Таинство жизни» Архимандрит Виктор (Мамонтов), издательство Русской Православной Церкви «Свет Православия». 2008год/

1.2.

Из книги «Памяти протоиерея Александра Меня /Москва, издательство «РУДОМИНО». 1991/

(из воспоминаний об о. Александре)

«Он любил мир, созданный Господом; людей, деревья, травы, животных. На одной из лекций по биологии он рассказал детям, как однажды во время панихиды на столик, где стояла кутья и лежали пряники и булки для поминания, залез мышонок и уставился глазками – бусинками на горящие свечи, замер от страха, слушая пение. Отец Александр боялся, что служанка заметит мышонка и прогонит. Он любовался бархатной шубкой мышонка, его позой и думал, что это живое существо, сотворенное Господом, прекраснее всего, созданного руками человека: подсвечников, лампадок, фигурных решеток на окне…

На каком – то праздничном обеде у нас дома, когда за столом сидело много гостей с отцом Александром во главе, наша семилетняя девочка спросила 6 « А я встречу собаку Чапу после смерти? Куда улетела ее душа? У нее была душа! Она была добрая. Послушная, она всех любила! Так жалко, что она умерла…»

Все засмеялись. Но отец Александр ответил серьезно, без тени улыбки, с сочувствием? « На этот счет существует две точки зрения.

Первая: у животных есть душа, но нет духа, и эта душа возвращается после смерти собаки в общую «собачность» - как бы в некую собачью идею, из которой она и происходила.

Вторая: мы одухотворяем все, что любим. И животные приобретают индивидуальность, благодаря нашей любви. Тогда, посленашей смерти, все те, в кого мы вкладывали часть себя, устремляются к нам…

Мне лично эта версия ближе. Я хотел бы, чтобы после моей смерти мои любимые собаки встретили меня, весело размахивая хвостами».

1.3

О тонких мирах, на которых пребывают животные после смерти, Ч. Либитнер пишет так:

Ч. У. Ледбитер*

АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

Астральные тела животных. Это очень большой класс, хотя он и не занимает особенно важного положения на астральном плане, поскольку его члены обычно задерживаются там лишь ненадолго. Огромное большинство животных не приобрело ещё постоянной индивидуализации, и когда кто-нибудь из них умирает, монадическая сущность, проявлявшаяся через него, возвращается в тот особый раздел, откуда она пришла, неся с собой достижения и опыт этой жизни. Однако, она не может сделать это сразу — астральное тело животного перестраивается точно так же, как и в случае человека, и животное обладает реальным существованием на астральном плане, длительность которого варьируется соответственно разуму, развитому животным, хотя очень продолжительным оно никогда не бывает. В большинстве случаев животные обладают там не более чем сонным сознанием, но похоже, при этом они вполне счастливы.

Те сравнительно немногие из домашних животных, которые уже достигли индивидуальности, а потому уже не будут перерождаться в этом мире животными, обладают более длительным и живым существованием на астральном плане, чем их менее продвинувшиеся товарищи, а в конце его постепенно погружаются в субъективное состояние, которое обычно длится довольно значительный период. Одно интересное подразделение этого класса состоит из астральных тел человекообразных обезьян, упомянутых в «Тайной доктрине» (т. I, с. 236), которые уже индивидуализированы и готовы принять человеческое воплощение в следующем круге, а некоторые из них — возможно и раньше.

* Чарльз Вебстер Ледбитер (Charles Webster Leadbeater) (1854 - 1934) - британский священник, оккультист, писатель, который сыграл важную роль в Теософском обществе.

**Астра́льный план, также «астра́л», «астральный мир», «тонкий мир» — эзотерически-философское понятие субстанции пространственного бытия всего сущего; более вольно используется в оккультизме для обозначения определенного рода иного мира, отличного от мира материального.

Продолжение следует

ЧАСТЬ 2

Православное отношение к животным

2.1

Иеромонах Серафим. Об отношении к животным

(АНО «Развитие духовности, культуры и науки» - 2005 г. Москва)

Иеромонах Серафим (Параманов)

ОБ ОТНОШЕНИИ К ЖИВОТНЫМ

По благословению епископа Курганского и Шадринского Михаила

В оформлении обложки использован фрагмент картины

М. Нестерова «Юность преподобного Сергия»

'АНО ’Развитие духовности, культуры и науки» — 2005 г.

© Иеромонах Серафим (Парнманов) — 2005 г.

О животных

В повседневной жизни христианину нередко приходится сталкиваться с различными проявлениями ложных верований - нас атакуют сектанты всех пород и мастей, предлагают свои услуги оккультисты, под предлогом распространения очередной «самой передовой» формы духовности, кто-то стремится навязать нам идею непременного процветания рода человеческого, которое грозит наступить со дня на день, веру в безграничные возможности человека и прогресс и т.д. и т. п.К числу подобного рода бессмысленных и ложных верований относятся суеверия, связанные каким-либо образом с животным миром, окружающим человека, — начиная от самых разнообразных примет (нередко прямо противоречащих друг другу) и заканчивая использованием животных в культовой (религиозной) практике и прямым обожествлением некоторых из них.

Можно с уверенностью сказать, отмечает историк Н Козынцева, что такие суеверия на самом деле являются отголосками очень древних верований, пережитками, возможно, одними из самых ранних религиозных представлений человечества. В сильно трансформированной форме они дожили и до наших дней.

Конечно, по прошествии многих тысяч лет со времени их появления современным людям эти пережитки и непонятны, и нередко представляются чем- то забавным, и уж точно мало кто знает их первоначальное значение и истинные причины появления. Изменившись до неузнаваемости, многие подобные представления сохранили, тем не менее, важные черты, по которым ученые (историки, археологи, этнографы, фольклористы) воссоздают религиозную картину жизни древних людей. Эти представления оказались очень устойчивыми и. смешиваясь с более поздними верованиями и изменяясь, проявляют себя в наши дни в форме суеверий.

Самые ранние формы религиозных представлений, связанных е животным миром и природой вообще, появились в эпоху первобытности. Когда еще не было на земле самых древних государств и городов, когда люди еще не научились обрабатывать металл и делать из него инструменты, еще не была изобретена простейшая посуда, а человек питался лишь тем, что с помощью простых каменных орудий мог добыть в природе, — мясом убитых животных и дикими растениями, — уже в ту далекую пору возникает своеобразная система представлений, называемая учеными тотемизмом. Небольшие группки людей (в основном родственников), проживающие на определенной территории и полностью зависящие от условий этой местности, осознавали себя частью окружающего мира. В этом мире были они, люди, были животные — основной источник пищи и шкур для одежды, и были животные.

Вся жизнь этих древних людей строилась вокруг охоты, животные становятся олицетворением блага и самой жизни общины. Появляется вера в то, что животные способны понимать человеческую речь, они похожи на людей и даже когда-то тоже были людьми, что они являются предками, родоначальниками этого маленького человеческого коллектива (рода). Такое животное-родоначальник назывался «тотем». К нему относились с особым уважением, его запрещалось использовать в пищу (только в ритуальных целях), оно считалось священным, своеобразным покровителем рода, однако это еще не было обожествлением животного. Наряду с мифами о тотемах существовали различные обряды, направленные на поддержание изобилия промысловых животных. В них широко использовались животные и их изображения — так появились многочисленные рисунки диких зверей и птиц на стенах пещер, которые считают первыми святилищами.

Со временем эти представления перерастают в убежденность, что животные — не только предки тех или иных родов, но и боги. Поклонение животным как богам называется зоолатрией. Древние люди, не имеющие обоснованных научных представлений о мире, осмысляли все, что их окружает, в мифологических категориях. Современный человек под словом «миф» подразумевает сказку, в которой чаще всего рассказывается о неправдоподобных, фантастических событиях. Однако древние люди были уверены, что все, о чем рассказывает миф, было в действительности (пусть даже и «в незапамятные времена»). И вот в таких мифах, например, о происхождении вселенной, животные предстают как творцы Земли и всего мира, а нередко и в образе культурных героев, которые не только творят вселенную, но и учат первых людей полезным навыкам, ремеслам и т.д.

Приблизительно 8 тысяч лет назад в Междуречье на Среднем Востоке начался постепенный процесс смены образа человеческой жизни от кочевого охотника до оседлого земледельца. Рядом с человеком прочно занимают свое место животные. Домашние, сельскохозяйственные, вьючные животные сопровождают человека при переходе от одного образа жизни к другому. При новом образе жизни, например, незаменимые помощники скотоводов — рабочие собаки должны были цениться все больше. Приблизительно в это время кошки также стали свободными спутниками человека. Дома, хлева и зернохранилища создали новую экологическую нишу, которая быстро была занята мышами и прочими мелкими грызунами — любимой добычей небольших диких представителей семейства кошачьих. Кошек, которые появились в человеческих поселениях вслед за этими грызунами, люди, должно быть, не просто терпели, но и поощряли. Ведь кошки оказались столь незаменимыми в избавлении дома от назойливых вредителей.

В некоторых древних цивилизациях собаки тоже имели культовое значение, как правило, связанное со смертью и погребальными ритуалами. В некоторых случаях умершие отдавались на съедение собакам, поскольку для достижения жизни после смерти считалось необходимым, чтобы душа покойника прошла через собаку. Такие ранние ассоциации между собакой и смертью постепенно трансформировались в верования о том, что собака может уберечь от смерти или предотвратить ее. В Древней Греции собак держали в целительных храмах— считалось, что они помогают лекарям исцелять заболевания.

Жители Древнего Востока, в частности израильтяне-скотоводы, ценили домашних животных, которые были критерием достатка и благополучия, однако, следуя Закону, не обожествляли их. Кто-то может указать на то, что «даже в Библии сохранились» следы подобного отношения к ним. При этом в основном указывают на известный эпизод поклонения золотому тельцу (Втор. 9,16) илимедному змею (4 Цар. 18,4). а также на хранение некоторыми представителями израильского племени маленьких домашних идолов (Быт. 31, 19, 32). Однако все эти сюжеты описаны в Библии как примеры неподобающего поклонения твари вместо Творца. Тем более это относилось к человеку из избранного Богом народа. «Я Господь, Бог твой...да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им» (Быт, 20, 2-5). За исполнением этой божественной заповеди следили строго, отчего в среде израильского народа не получила распространения традиция наделения животных божественными свойствами, хорошо известная в древнем мире.

«Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Прит. 12,10) — учит царь Соломон, распространяя нравственные нормы на все живое.

Поэтому само собой разумеющуюся любовь к животным Библия нередко ставила примером любви к ближним. На этих примерах основаны многие евангельские притчи и поучения Господа Иисуса Христа:

«Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» (Мф. 12, 11);

«Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его в субботу?» (Лк. 14, 5);

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плеча свои с радостью; и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу» (Лк. 15, 4-6).

Овца, в глазах евреев, обладала как раз тем характером, которому они весьма симпатизировали, видя в нем идеал образцового поведения человека. Она была символом кротости, невинности, покорности, доброты, миролюбия. Таким пророк Исаия видит образ грядущего Христа: «...как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53, 7).

Довольно своеобразно были устроены некоторые загоны для овец и овчарни. Отсутствие дверей как таковых и относительно узкий проход внутрь овчарни помогают нам лучше осознать некоторые аллегории Иисусовых проповедей: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам» (Ин. 10, 7).

А что действительно являлось дверью в этих строениях без окон и дверей? После подсчета и ухода за овцами пастух ложился в дверном проходе, становясь сам собой как бы живой дверью, и всякий, кто хотел проникнуть в овчарню, мог пройти только через него.

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам: ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их; и когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин. 10, 1-5).

«Все, сколько ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их; а наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня: как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10, 8-16)'.

С началом христианской эры изменяется и отношение к тварному миру, окружающей природе. Принесение божественного поклонения животным в основном меняется в русле христианского учения — человек как владыка природы призван заботиться обо всем творении Божием, в том числе и о животных.

Достигая своей высшей цели — уподобления Богу и обожения, — человек способен обновить и усовершенствовать окружающий мир, потерявший гармонию и благоустройство вследствие Адамова грехопадения. Это отношение выражено словами апостола Павла: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается доныне» (Рим. 8, 19-22).

И св. Григорий Нисский разделяет эту мысль и говорит («О сотворении человека»), что человек — в центре мира, что он — его хозяин Бог недаром приготовил красивый космос, а затем уже создал человека; солнце, воздух, звезды должны служить человеку. И Бог дал ему в помощь животных При этом устроил так, что человек и животные подходят друг к другу, образуют один «микромир». Человек достаточно высок, чтобы пользоваться конем, он гол, но может брать шерсть у овцы и т. д. В основе экологического мышления св. Григория Нисского — своеобразный антропоцентризм; человек — центр мира, но смысл его царственности — в его несовершенстве. Значит, человек должен смирять себя, потому что он уже смирен самим Богом.

«Когда пал Адам, — говорит св. Макарий Великий, — и умер для Бога, сожалел о нем Творец. Ангелы, все силы, небеса, земля, все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари видели, что данный им в царя— стал рабом сопротивной лукавой тьмы» (Добротолюбие, т. 1). «Представь себе царя, у которого есть достояние и подвластные ему служители готовы к услугам: и случилось, что взяли и отвели его н плен враги. Как скоро он взят и отведен, необходимо служителям и приспешникам его следовать за ним же… А таким образом по его пленении пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь: потому что через него воцарилась смерть над всякой душою и так изгладила весь Адамов образ, что люди изменились и дошли до поклонения демонам» (Добротолюбие, т. 1).

В книге Бытия (1, 29-30) рассказывается о пище, которую Бог изначально завещал людям и животным. Можно заметить, что как человеку не завещается вкушать мясо, так и среди животных нет еще разделения на хищных и нехищных. И лишь с грехопадением человека появляется, вероятно, это разделение.

В пророчестве Исайи, где говорится о грядущем Царстве, это разделение снова снимается: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому».

В том же пророчестве говорится об исчезновении недоверия человека к живому и живого к человеку: «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на святой горе Моей...» (Ис. И, 6).

Английский христианский философ К. Льюис писал: «Человека можно понять лишь в его отношении к Богу. Животных же следует понимать лишь в их отношении к человеку и через человека, к Богу».

Здесь нам следует принять меры предосторожности против одного из непереваренных комков атеистического мировоззрения, которое часто сохраняется в сознании современных верующих. Атеисты, конечно же, считают сосуществование человека и других животных всего лишь побочным результатом взаимодействия биологических факторов, а укрощение животного человеком - чисто произвольным вмешательством одного вида в дела другого. «Реальное», или «естественное», животное для них — дикое, а ручное животное — нечто искусственное, противоестественное. Но христианину не следует так думать. Человеку было назначено Богом иметь власть над животными, и все, что человек делает по отношению к животному, есть либо законное пользование властью, дарованной свыше, либо святотатственное злоупотребление ею. Поэтому ручное животное — это, в самом глубоком смысле, единственно «естественное» животное — единственное, которое занимает подобающее ему место, и именно на ручном животном мы должны основывать наше учение о животных.

Легко увидеть, что в той степени, в какой ручное животное обладает реальным самосознанием или личностными качествами, оно почти целиком обязано ими своему хозяину. Если хорошая пастушья овчарка обладает «почти человеческими» свойствами характера, то это потому, что такой ее сделал хороший пастух.

Известно, что животные приходили к святым, ибо, по словам Исаака Сирина, «обоняли запах рая».

Медведи посещали преподобного Серафима Саровского. Да и не его одного. Вот рассказ о преподобном Сергии Радонежском: «Посещали его и медведи. Один медведь целый год приходил к нему, и пустынник делился с ним последним куском хлеба, когда же у него бывал лишь один кусок, он отдавал его медведю, а сам оставался голодным, потому что зверь неразумен и не понимает необходимости терпения и воздержания».

А вот о преподобном Германе Аляскинском: «Около его келий жили горностаи. Эти зверьки отличаются своей пугливостью. Но они прибегали к преподобному Герману и ели из его рук. Видели, как преподобный Герман кормил медведя».

В житиях святых можно найти бесчисленное множество рассказов о том, как святым помогали и служили львы, как их спасали своим молоком оленихи, как вороны приносили им хлеб. Возвращались райские взаимозависимости, когда царственное положение человека соделывало его священником для всей твари.

Животные не только «стенают и мучатся» вместе с человеком. Не только ждут усыновления и искупления (Рим. 8.20~23), они уже способны вслед за святыми и мучениками проникнуть в новый эон, войти в церковь, дерзнем сказать — обожиться.

В житии св. великомученика и целителя Пантелеймона рассказывается, что дикие звери не хотели нападать на юношу. Тогда были убиты и они. Их трупы были брошены на съедение птицам. Но птицы до них не дотронулись.

«Вместе с тем, — отмечает Н. Козынцева, — в народном сознании, фольклоре сохранились многие представления о животных, имеющие определенную религиозную окраску, — в основном животные воспринимаются теперь в роли посредника, например между миром людей и миром духовным, при этом чаще всего «нечистой силой». Особенно ярко это стало проявляться в эпоху средневековья. Вероятно, это было связано с тем, что многие из прежних верований уже утратили свое первоначальное значение, стали малопонятными, однако, будучи некогда частью культуры, сохранились. Как правило, такие представления шли вразрез с христианским учением, и потому главные персонажи и образы могли восприниматься в народе как отрицательные или имеющие прямую связь с миром «нечистой силы». Так, например, в Европе в 15~17 вв. развернулась так называемая «охота на ведьм», в связи с чем широкий размах приобрело гонение на кошек, которые воспринимались едва ли не как само исчадие ада. Бедных животных считали атрибутами ведьм и их пособниками в колдовском деле. Поскольку само колдовство и неверие в ведьм было объявлено ересью, доставалось и кошкам, в особенности черным. Им приписывали отрицательные качества, присущие человеку, — коварство, хитрость, кровожадность, любовь к удовольствиям. Черный кот стал символом посрамленного сатаны в некоторых иконографических традициях, ему приписывались черты вампиризма. Разумеется, причастность этих животных к миру темных сил надуманна. И тем не менее, в средневековой Европе ужас, порожденный суеверными представлениями о том, что животные способны причинить вред человеку (к тому же усиливаемый действием инквизиции), приводил к тому, что страдали и несчастные жертвы, обвиненные в колдовстве, и невинные животные.

На Руси традиционным было бережное отношение к животному миру, как к дикой природе, так и к домашней живности. Например, регламентирующая многие стороны жизни книга «Домострой» предлагала с любовью заботиться о домашних животных как о помощниках человека в его повседневных трудах, однако при этом не «баловать» их и уделять лишь столько внимания, сколько было необходимо, и не более. Кроме того, например, лошадей было принято освящать на праздники Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, день свв. Флора и Лавра и др. Весь домашний скот — зверей и птиц, кропили святой водой на праздник Богоявления, что отражает стремление человека очистить и освятить всякую тварь, любое творение Божие. Отношение к животным как к твари Божией, достойной доброй заботы, было характерно и для дикой природы — убить зверя или птицу можно было лишь по необходимости, бессмысленная травля считалась предосудительной. Такое отношение к окружающей природе было сформировано христианским положением о первоначальной обязанности человека возделывать сад Эдемский. Христианское сознание распространяет эту обязанность и на проклятый за человеческое грехопадение мир, спасение которого заключается в спасении и преображении человека.

Православное осмысление природы как творения Божия было доминирующим и являлось своеобразной нормой этики. Тем не менее сохранились и пережитки древнейших языческих славянских культов, которые проявлялись в форме разного рода заговоров, гаданий и примет, приворотов; в народной среде отчасти сохранялась вера в существование различных существ, покровительствовавших определенным местностям или роду занятий: леших, русалок, водяных, банников, домовых, упырей и прочей «нечисти». В основе этих верований лежало поклонение твари, вера в магическую силу явлений природы, предметов и т.д. Животным при этом отводилась одна из главных ролей. Они упоминались в текстах заклинаний, в их образе представали многие мифические «персонажи» или считались их атрибутами (кот и сова как сподручники Бабы Яги, русалки — женщины с рыбьим хвостом и пр.). Нетрудно догадаться, что хранителями таких верований были в основном знахари, колдуны, люди, исповедующие язычество. Православная Церковь старалась просвещать своих чад, искореняя элементы этих культов, либо, если это не противоречило самой сути Православия, использовало их для проповеди Евангелия по апостольскому примеру (см. Деян. 17. 22-23). Необходимо лишь заметить, что истерия, связанная с верой в ведьм и «дьявольских тварей» (кошек, свиней, козлов, летучих мышей и мн. др.), такого размаха, как в Европе, не получила.

В наши дни, казалось бы столь далекие от времен первобытности и средневековья, приходится с сожалением говорить о том. что и сегодня живы зародившиеся еще в ту пору суеверия (т. е. напрасная вера, всуе). Бессмысленная вера в способности животных влиять на жизнь и сознание человека вызывает недоумение. Тем не менее поклонение животным как богам и сегодня практикуется во многих религиях и странах мира, в том числе некоторые из этих верований пытаются укорениться (или возродиться) в современной России. Разумеется, такое отношение к тварному миру неприемлемо для христианина, как неприемлемо и жестокое обращение с животными. Держась золотой середины, не впадая ни в ложное идолопоклонство, ни в неоправданную жестокость к творению Божию окружающему миру, христианин проявит одну из величайших добродетелей — трезвомыслие: «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5,8).

Один из самых распространенных вопросов, задаваемых священнику, — можно ли держать в доме, или квартире, собаку? Люди, задающие этот вопрос, обычно от кого-то что-то слышали о том, что содержание собаки в жилом помещении не соответствует традициям христианского благочестия или даже подпадает под церковные запреты.

Итак, можно или нельзя держать собаку в доме? Этот вопрос возможно потому и возникает столь часто, что на него отсутствует прямой ответ, как положительный, так и отрицательный. Случается, что некоторые священники вменяют прихожанам во грех содержание в семье этого «домашнего млекопитающего семейства волчьих», ссылаясь при этом обычно на «традицию» или мнение «отцов»... Другие священники, напротив, не видят в этом ничего плохого, на том основании, что имеющиеся в нашем распоряжении догматические и символические тексты, выражающие веру и учение Православной Церкви, не выносят никакого запретительного суждения о собаках, а равно кошках или иной домашней живности.

«Каждый православный христианин знает о существовании в нашей Церкви Священного Предания — пишет священник Дмитрий Моисеев. — занимает в ней должное место и церковное предание. Но, к сожалению, почти каждому из нас приходилось сталкиваться с так называемым «околоцерковным» преданием, которое к Православной Церкви не имеет решительно никакого отношения, но, тем не менее, живет возле нее. Увы, далеко не все верующие имеют достаточно знаний, чтобы отличить действительно церковное учение от псевдоцерковного, и, вместо того, чтобы решительно отвергнуть последнее, невольно становятся его распространителями.

К числу подобных «околоцерковных» преданий относится и мнение о недопустимости нахождения собак в квартирах и иных помещениях, где есть иконы и другие святыни. Говорят, что якобы нельзя освящать те квартиры, где живут собаки, а если собака войдет в освященное помещение, то его необходимо заново освятить. Возникает вполне резонный вопрос: а в чем же виновата собака и каким образом она может помешать благодати Вожией? Обычно отвечают, что поскольку в Священном Писании Ветхого Завета собака названа нечистым животным, то, следовательно, она своим присутствием оскверняет святыню.

Если для людей, придерживающихся такого мнения, недостаточно Господних слов, сказанных апостолу Петру, а именно: «Что Бог очистил, не почитай нечистым» (Деян. 10,9-15), постановления Апостольского собора, отменившей» необходимость соблюдения христианами ветхозаветного закона (Деян. 15, 24-29), и иных свидетельств Нового Завета, то им нелишне будет узнать, что говорят святые отцы о причине разделения в Ветхом Завете животных на чистых и нечистых, а также в чем именно заключается эта нечистота. Великий византийский богослов IX века святитель Фотий, патриарх Константинопольский (память б февраля ст.ст.), пишет об этом следующее: «Многое по природе очень хорошо, но для пользующихся становится большим злом, не из-за собственной природы, но из-за порочности пользующихся... Чистое стало отделяться от нечистого не с начала мироздания, но получило это различие из-за некоторых обстоятельств. Ибо поскольку египтяне, у которых израильское племя было в услужении, многим животным воздавали божеские почести и дурно пользовались ими, которые были весьма хороши, Моисей, чтобы и народ израильский не был увлечен к этому скверному употреблению и не приписал бессловесным божеское почитание, в законодательстве справедливо назвал их нечистыми... (Свт. Фотий. Ам- филохии. Альфа и Омега, №3(34), 1997, стр. 81-82).

В книге Коралай Парсонза «Животные. Звери и птицы, упоминаемые в Библии» читаем: «Собака у древних евреев вовсе не была таким другом человека, как у нас. Да, бывало, их держали в качестве сторожевых псов, использовали для охраны стад от волков и шакалов. Щенкам разрешали входить в дом и подкармливали их остатками нищи (Мк. 7, 27). Но в целом отношение к псам было отрицательное. По иудейскому закону, они считались нечистыми. Сравнить кого-либо с «мертвым псом» считалось тяжелейшим оскорблением, и даже деньги, полученные за продажу столь презренного животного, нельзя было приносить в дом Господа (Втор, 23,18). Соломон и апостол Петр сравнивают грешников с псами (Притч. 26,11; 2 Пет. 2, 22). В Египте собаки, напротив, пользовались большой любовью и уважением».

Надо помнить, что понятая Ветхого Завета относились к определенной религиозно-этической среде. Можно очень подробно говорить о том, какой это имело смысл: прообразовательный, аллегорический, символический. Есть и примеры, которые говорят о том, что «нечистые» - это не всегда именно — плохие, негодные. Многие отцы Церкви в качестве такого примера приводили слона. По классификации Ветхого Завета он относился к «нечистым» тварям, но украшения из тяжестей слоновых — слоновой кости и бивней — считались самыми дорогими и благородными украшениями ветхозаветной эпохи.

Историческая традиция, или норма благочестия, понимающая собак как животных «нечистых», которым запрещено переступать порог дома, имеется, и было бы неверно отмахнуться от нее, не попытавшись предварительно рассмотреть ее истоки.

Есть основания предполагать, что на Руси она зародилась не ранее XV и не позднее XVII вв., в тот промежуток, когда складывались и получали широкое хождение такие нравоучительные памятники русской духовной мысли, как «Домострой» Сильвестра или «Сын церковный» Иоанна Шевелева – Наседки. В двух предложениях можно сказать, что это было время, когда средневековая картина мира необратимо распадалась, а кризис этого распада переживался наиболее консервативными современниками как наступление «последних времен». Средство спасения виделось, прежде всего, в следовании тем или иным неукоснительным нормам, правилам, уставным предписаниям, сиречь — «букве». При отсутствии, в

отдельных случаях, объяснений, например о собаках, их выискивали по аналогии или по контексту во всем корпусе Священного Писания, особенно в части Ветхого Завета.

В Библии слова собака, «псы» и их производные встречаются не менее 25 раз. Для Древнего Востока, для страниц Библии собака это, прежде всего, - образ, метафора, подчеркивающая обездоленность, нищету, страдание (IIc. 21,17; 58,7; Лк. 16, 21; Мф. 15,27 и др.).

В двух случаях — во Второзаконии (23,18) (« не вноси цены пса в дом Господа») и в Евангелии от Матфея (7,6) («не давайте святыни псам») - можно усмотреть негативное отношение к собаке, в аспекте нечистоты этого животного. Однако анализ контекста не дает оснований для однозначных выводов. Во Второзаконии иудеям заповедуется не вносить в храм качестве жертвы деньги, полученные от занятий проституцией и от продажи собаки. В Евангелии от Матфея о собаке говорится в ряду пословиц: «не давайте святыни псам», «не мечите жемчуг перед свиньями», т. е. - не делайте бессмысленных поступков или, проще, — не делайте глупости.

В средневековых соборных документах Русской Церкви, как отмечает о.Дмитрий Моисеев, есть постановление, запрещающее вводить собак в храм, поскольку пребывание собаки в нем не является уместным в силу присущих ей особенностей (запах, беспокойнис поведение, нарушающее благоговейный порядок и тишину храма, и т.д.). Однако это запрещение касается только храма и мотивируется отнюдь не тем, что собака оскверняет святыню и препятствует благодати Вожией избывать в храме. Соответственно, и наличие собаки в доме никоим образом не может помешать благодати. Отгоняет от нас эту благодать не собака, а наша греховная жизнь, освободиться от которой гораздо сложнее, нежели от собаки. Поэтому никакого препятствия для освящения квартиры наличие в ней собаки не представляет, хотя с точки зрения здравого смысла держать собаку в квартире не всегда оправданно. Но это уже вопрос целесообразности, а отнюдь не церковной дисциплины.

Предписания «нечистоты» иудаизма, Ветхого Завета не были подтверждены в Новом Завете, более того — они были во многом упразднены. Смеем считать, что это касается и наших четвероногих друзей — собак, и прочих животных, святая Церковь за всю свою двухтысячелетнюю историю не посчитала нужным внести прямым образом такой запрет. А что не запрещено, то, как известно, разрешено.

Английскому писателю и философу Клайву Льюису однажды после завершения его лекции задали каверзный вопрос: может ли собака {даже не важно, собака ли, кошка или другое домашнее животное) попасть в рай? Ведь если нет, то получается, что высшее милосердие распространяется только на людей? А если может, то какой смысл в вере, ведь вряд ли у собак существуют религиозные чувства? Льюис ответил: «Сама по себе не может. Но вместе с хозяином — безусловно».

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». (1 Кор. 2. 9)

Продолжение следует

Тайна животных. Часть 2-продолжение

2.2

Животные в житиях святых

На основе житий святых, составленных Юстином Поповичем (Архимандрит Юстин Попович: Жития святых (12 томов). Белград, 1973 г. Издательство монастыря Келие).

Георгий Хозевит (8 января): «Один раз он увидел перед дверьми своей кельи лежащего льва. Он не испугался и толкнул льва ногой, говоря, чтобы тот отошел в сторону. Лев не хотел, а только по-дружески зарычал. Святой сказал: «Хорошо. Поскольку ты не слушаешься, то сейчас проверим то, что сказано: «Зубы львиные сокрушил Господь». — Открывай рот, и увидим». Лев раскрыл рот, и святой своей рукой пощупал зубы. На что лев встал и удалился».

Феодосий Великий(11 «Он был скорым

помощником не только людям, но и бессловесному скоту. Однажды путешественник вел с собою осла. Навстречу им вышел лев. Лев набросился на осла, даже не обращая внимания на присутствие хозяина. Путешественник в ужасе громко крикнул: «Помоги, человек Божий Феодосий!» Когда лев услышал имя святого, он остановился и ушел в пустыню».

Мученица Татьяна (12 января): «На следующий день мучители в театре напустили на Татьяну ужасного льва. Но лев, вместо того чтобы растерзать ее, ласкался около Татьяны, облизывая ей ноги. Когда льва повели назад в клетку, он неожиданно бросился на знатного сановника Евмания и растерзал его».

Лука Элладский (1 февраля): «По дороге на него напал змей и укусил его. Но святой сказал змею, что все мы — твари Божьи и должны делать доброе, а не злое. Потом отпустил змея, и оба они разошлись невредимыми».

Павел Фивейский: «его хотел навестить святой Антоний.

Он не знал пути и пошел наугад. Его встретила волчица и на вопрос, где живет Павел Фивейский, указав направление, поклонилась и ушла». Когда Антоний был у Павла, ворон, который каждодневно приносил святому половину хлеба, в этот день принес целый хлеб.

Когда Антоний второй раз захотел посетить Павла, то застал его уже мертвым. Он не знал, как его похоронить, не имея лопаты, чтобы вырыть могилу. В это время из пустыни показались два льва, которые безутешно рыдали над телом мертвого Павла. Когда святой был похоронен, они лизали руки святого Антония, прося благословения. Святой их благословил, и они удалились».

Антоний Новый (17февраля):

«Его мощи, не зная, где их положить, водрузили на телегу, впрягли двух волов. Они пошли далеко-далеко в город Вирию, в родной дом святого».

Макарий Александрийский (19 февраля)

«У святого появилась гиена, принесла с собой слепого младенца. Дотронувшись до него, преподобный открыл ему глаза. На другой день гиена из благодарности принесла святому шкуру овцы. Святой не хотел принимать подарка,

пока гиена не обещала, что никогда не будет убивать и грабить скот. Гиена смиренно и покаянно легла, показав этим, что принимает упрек святого».

Неофит Мученик (21февраля) «Младенец Неофит

хотел удалиться от мира на Олимпийскую гору. Он вошел в пещеру, где жил лев. И попросил льва уступить ему место. Лев облизал ноги святого и ушел. Некоторое время спустя, когда святого мучили, на него напустили страшного льва, который был пойман на Олимпийской горе и две недели оставался без пищи. Лев побежал, чтобы растерзать Неофита, но вдруг остановился, начал лить слезы и лизать ноги и руки мученика. Оказалось, это был тот самый лев, который уступил святому пещеру. Святой приказал ему возвратиться в свою пещеру и больше не нападать на людей. Лев поклонился и ушел. Затем на святого напустили медведя и медведицу, которые тоже поклонились святому и ушли».

Герасим Иорданский (4 марта): «Однажды к святому Герасиму пришел хромающий лев и показал лапу с занозой. Святой вынул занозу, и лев остался жить у него. Его послушанием было охранять ослика, который приносил воду. Однажды лев заснул, и ослика украли. Святой Герасим думал, что ослика съел сам лев. Он наказал льва тем, что приказал ему носить воду вместо ослика. Лев долго исполнял приказанное, но однажды шел мимо караван, и лев узнал своего ослика. Обрадовавшись, он привел его к святому Герасиму. Когда святой умер, то печальный лев не хотел удаляться от его могилы и сам скончался на этой могиле».

Священномучкники Херсонские,Василий и еже с ним (7 марта): «Много дней тела мученика Василия и его друзей лежали непохороненными, но невредимыми: волк их охранял от собак, а орел от небесных птиц».

Мученик Никон (23 марта): «Привязали Никона к хвостам разъяренных лошадей, чтобы те разорвали его. Но он перекрестил лошадей, и их гнев сменился на кротость. Мучитель в гневе приказал перерезать лошадям жилы на ногах. Лошади заговорили и сказали, что их убивают Никона ради и во славу Божью. Когда же мучитель поехал в город Панторму, в пути его растерзали собственные лошади».

Василий Новый (26 марта): «Мучители хотели его утопить в море. Но появились два дельфина и вынесли его невредимым на берег».

Великомученица Ирина (5 мая): «Святая Ирина сидела в своих покоях. Вдруг сквозь окно влетел голубь и бросил на стол оливковую ветвь. Немного спустя появился орел с венком из разных цветов. И наконец ворон с маленькой змеей, которую он тоже опустил на стол. Домашний учитель Ирины, тайный христианин, так растолковал знамения: голубь означает кротость твою и доброту, масличная ветвь Божью благодать, которую ты получишь в святом крещении, орел означает царя — ты будешь царствовать над страстями своими. А венец — это венец вечной славы, который получишь от Христа - Царя. Ворон означает дьявола и предвещает тебе лютое, как змий, гонение.

Когда Ирину отдали на пытки, ее отец, император, приказал бросить святую под ноги разъяренным лошадям. Но одна из лошадей набросилась на императора, оторвав зубами его правую руку и затоптав его копытами. Потом тихо вернулась на свое место, и лошади стали кроткими, как ягнята. Лошадь еще сказала человеческим голосом: «Блаженна ты, Ирина, голубка Христова, поправшая змея»».

Симеон Столпник (24 мая): «Святой жил в диком лесу, скрываясь в горе. Звери служили ему. Однажды недалеко от жилища святого лев напал на путешественников. Но, услышав из их уст одно имя «Симеон», он их оставил в покое. Потом святой попросил льва удалиться, чтобы не пугать посетителей. И тот послушался».

Зосим Финикийский (8 июня): «Зосим пошел однажды в Кесарию, нагрузив ослика товарами. По дороге на них напал лев и утащил ослика. Когда святой нашел льва, ослик был уже съеден. Святой сказал льву: знаешь, друг, я стар и носить поклажу не могу. Ты должен мне помочь, поскольку погубил моего ослика, и принести вещи в город. А потом отпущу тебя назад, в пустыню. Так оно и было».

Евтихий и Флорентий (23 августа): «Евтихий и Флорентий жили вдвоем в пустыне. Евтихий был духовником, а Флорентий очень простым и послушным. Потом Евтихия избрали настоятелем ближнего монастыря, но он оставил Флорентия в пустыне охранять их церковь. Флорентию было трудно одному, и он молился Богу, чтобы ему друга послал. Однажды, выходя из церкви, у дверей он встретил медведя, стоявшего кротко с опущенной вниз головой, показывая, что пришел послужить ему. Флорентий дал ему послушание пасти пять овец. Кушание медведь получал, когда с овцами возвращался с пастбища. В постные дни Флорентий хотел, чтобы и медведь постился до трех часов дня. Поэтому ему было приказано возвращаться с овцами в три. А в другие дни было велено пасти овец до двенадцати. Медведь хоть с трудом, но выдерживал голод. И ни разу не возвращался раньше времени. Про Флорентия и медведя стало известно по всей окрестности. Многие стали ценить Флорентия как человека Божьего.

Лютая зависть против Флорентия появилась у некоторых монахов Евтихиева монастыря. Четверо из них сг<шорилнсь н убили медведя Но oim были наказаны так, что умерли, пораженные страшной проказой»

Симеон Столпник ( I сентября) :«В горе, где подвизался снятой Симеон, устроила еебе жилище большая змея, из-за которой на том месте даже и трава не росла. Однажды в правый глаз змеи попала заноза. Мучимая болью, змея доползла до столба преподобного, легла у ограды и все кивала головой, смиряясь и прося о милости. Было достаточно одного взгляда святого, чтобы заноза выпала из глаза змеи. Змея еще три дня лежала под столпом, как овца. И мимо идущие без страха удивлялись чуду. После трех дней исцелившаяся змея возвратилась в свою нору и людям больше не вредила.

Однажды охотники на горе святого Симеона увидели серну и закричали ей именем святого Симеона, остановись и подожди нас! Поскольку и животные чтили святого, серна так и сделала, и охотники убили ее. За это они были наказаны потерей голоса. Избавились от наказания только после двухлетнего покаяния у ограды святого Симеона».

Иоанн Кукузель (1 октября) « Иоанн владел пре- краснейшим голосом и был поставлен начальником певцов в императорском дворце. Но он покинул дворец и тайно ушел на Афон, в лавру свитого Афанасия, где никому не объявлял о себе. Ему поручили пасти коз. Годами ои прожил пастухом в пустыне афонской, погруженный в молитву и счастье. Однажды он не мог удержаться от радости, думая, что никто его не слышит, и стал петь. Козы обступили его и долго стояли без дыхания, околдованные красотой пения своего пастуха. Бывший невдалече пустынник увидел стоящих и таком странном положении коз. Так был открыт талант Иоанна Кукузеля.

Иоанникий Великий (4 ноября) Преподобный Иоанникий был с монахами в пустыне. Вдруг гам появился необыкновенный по размерам козел. Монахи подумали, что из такого козла можно было бы сделать мехи для вина, и стали думать, как схватить козла. Преподобный, видя в духе помышления их, приказал одному монаху привести козла. Тот спросил: Что мне делать, если козел попытается убежать? — Ты не беспокойся, — ответил святой, — предстань только перед ним, и козел сам подойдет. Потом он обратился к монахам: Удобна ли козлиная шкура для изготовления мехов? Те ответили: да, очень. И мы об этом думали прежде, чем гы, отче, сказал. Когда монах привел козла, то Иоанникий стал гладить животное, которое ласкалось к нему. А монахов поучать, чтобы были милостивы к Божьей твари и чтобы следили за своими желаниями и помышлениями. Потом с миром отпустили козла н пустыню».

Иоанн Молчаливый (3 декабря) Иоанн жил в пустыне

Палестинской в V веке, во время вторжения в Палестину разбойников-сарацинов, из-за которых из пустыни убежали все монахи. Но Иоанн, примирившись с судьбой, не хотел удаляться из своей пещеры. В эти дни у Иоанна появился очень сильный лев, который охранял его день и ночь. Сколько бы раз варвары ни нападали на святого, лев всегда обращал их в бегство. Так лев и сохранил Иоанна во все время бедствий .

В качестве примера была рассмотрена лишь малая часть из « Житий святых» . Несомненно, что чудесных случаев, связанных с животными, гораздо больше. В заключение хотелось бы рассказать о святом Феофиле. жившем в Киеве в XIX веке. Рассказ записан со слов очевидцев. Он еще не подвергся никакой стилизации и покоряет своей достоверностью.

«Когда Феофила приехал навестить Иван Катков, то, поисповедовавшись и рассказывая старцу о своих делах, упомянул и о приобретенном им молодом бычке, весьма строптивого нрава.

- Купил я, батюшка, бычка. Думал для себя оставить, да не знаю, что с ним и делать: одурел, скотина, совсем, на всех с рогами лезет. Хочу зарезать, да жалко.

- А ты мне его подари.

- Вам?.. Помилуй Бог, да к нему и приступить нельзя! Сколько людей уже искалечил.,.

- Очень просто. Подойди к нему и скажи: «Эй, бычок! Отныне ты не мой, а отца Феофила. Собирайся в гости к нему...»

Мясник так и сделал. Подошел, по возвращении домой, к бычку, повторил сказанные старцем слова, и доселе фыркающий и озверевший бычок сделался кроток, как ягненок: смиренно стал ласкаться и лизать хозяину руки.

Получив бычка, блаженный смастерил себе небольшую удобную телегу, сзади которой устроил на обручах крытую парусиной будочку, и стал путешествовать на «бойкуне» по городу. При этом старец никогда не садился впереди, а всегда сзади, спиной к быку и, укрепив на возу маленький аналойчик, опускался на колени и читал дорогой Псалтырь. Но вот что удивительно. Бычок не имел никакой упряжи, ни вожжей, одно только ярмо, и точно мысленно предугадывал намерения своего хозяина, без всяких с его стороны возгласов и понуканий доставлял старца именно туда, куда ему была надобность: либо на Подол, в Братский монастырь, либо в святую лавру. И такой, говорят, умница был – ни за что на камень не наедет, а увидит бугорок, рытвину или канаву, непременно стороной обминет, чтоб угодника не потрясти.

Когда Феофил впал в немилость, у него отобрали бычка и препроводили в экономию, присовокупив к лаврскому стаду, а самому блаженному запретили появляться в Голосеевской пустыне, а вместе с тем и бродяжничать. Но с того дня, как бычок был помещен в монастырское стадо, появился такой необычный падеж скота, что лаврский эконом потерял всякое самообладание и положительно не знал, что ему делать. Стали приглашать ветеринарных врачей, предполагая, что в стаде появилась эпидемическая болезнь, но врачи, осмотрев животных, нашли их без всяких существенных повреждений. Между тем скот продолжал падать. Тогда более глубокомысленные решили доложить об этом митрополиту Филарету. Владыка позвал эконома и поинтересовался, с которого дня начался падеж скота. Эконом ответил, что с того самого дня, как отобрали быка у Феофила и присоединили к общему стаду. «Вот как!» — воскликнул Владыка и приказал немедленно удалить из стойла быка. Когда это было сделано, то, к общему удивлению, падеж скота тотчас же прекратился. Бычок же был отведен в Китаев и возвращен своему обладателю. Получив обратно своего «бойкуна», блаженный в тот же день позолотил ему рога и преспокойно стал продолжать свои ежедневные путешествия...»

Да, поистине: «Познал вол владельца своего (Ис. 1,3)»

2.3.

Ответы служителей православной церкви на вопросы

Попадут ли животные в рай?

На иконе Рождества Христова мы видим вола и осла, склонившихся над лежащим в яслях Богомладенцем. Некоторые святочные вертепы напоминают Ноев Ковчег: тут и овцы с пастухами, и караван верблюдов. О том, как относится Церковь к братьям нашим меньшим, "Правде.Ру" рассказал иеромонах Никанор (Лепешев), преподаватель Хабаровской духовной семинарии.

— Отец Никанор, у животных, согласно православному учению, есть душа?

— В Книге Бытия животные, рыбы и птицы названы "душой живой". Ее наличием они отличаются, например, от растений, небесных светил и т. д. Но также из Писания мы знаем, что "душа животных в крови их" и умирает вместе с телом. В этом — ее главное отличие от бессмертных человеческих душ, которые продолжают жить и после смерти тела. Таким образом, среди обитателей видимого мира выстраивается духовная иерархия, по признаку наличия или отсутствия души, а также ее бессмертия или смертности. И из всех творений Божиих только человек создан по образу и подобию своего Творца.

— Есть мнение, что в Царствие Небесное попадут все животные, которых любил кто-либо из попавших туда людей. Что говорили об это святые отцы?

— В момент Второго Пришествия Христа, как говорит апостол Павел, "последний враг истребится — смерть". То есть она отпустит все и всех, кого поглотила за время своего царствования в материальном мире. Ничто из сотворенного Господом не канет в полное небытие, Божие творение будет восстановлено во всей своей полноте. О том, что для животных тоже найдется место в обновленном мироздании, говорит пророк Исайя: "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе". А преподобный Нектарий Оптинский, очень любивший кошек, говорил, что из всех животных именно они первыми войдут в рай.

Лично я — большой любитель братьев наших меньших, и потому думаю, что в очах Божиих каждое Его творение неповторимо и ценно. И то, как относились к своим бессловесным друзьям святые, укрепляет меня в этом мнении. Вспомним и преп. Герасима Иорданского с его львом, и преп. Серафима Саровского с его медведем, преп. Брендана Мореплавателя с его китом, и многих других подвижников. Но настаивать на своей точке зрения я не могу, поскольку все это сфера частных богословских суждений, и то или иное мнение по данному вопросу никак не влияет на наше спасение. Так что истину все мы узнаем только после Страшного Суда.

— Слишком сильно привязываться к животным — это грех?

— Любить животных так же сильно, как людей или, тем более, сильнее людей — конечно же, грех. В подлинной любви существует своя иерархия: на первом месте — всегда Бог, на втором — наши ближние, то есть окружающие нас люди, созданные по образу и подобию Божию. И уже на третьем месте — бессловесные животные, братья наши меньшие. Любить животных, как прекрасные божии создания, жалеть их, заботиться о них — просто необходимо. А вот иметь к ним пристрастие, чрезмерную привязанность — это уже нарушение заповеди "не сотвори себе кумира". Так как в этом случае мы в своем сердце воздвигаем идола, который заслоняет от нас и Бога, и окружающих людей.

— Можно ли держать в доме собак? Правда ли, что собаки — нечистые животные?

— Деление животных на чистых и нечистых существовало только в Ветхом Завете. В Новом Завете, с отменой ритуальной стороны Закона Моисеева, эти нормы потеряли для нас всякое значение. Ни в Евангелии, ни в посланиях апостолов, ни в творениях святых отцов, ни в деяниях соборов, мы не найдем каких-либо указаний на то, что одни животные — чисты перед Богом, а другие — осквернены. Новый Завет знает лишь понятие нравственной скверны — то есть греха. Животные же по определению безгрешны. То есть с нравственной точки зрения нечисты вовсе не братья наши меньшие, а мы.

Поэтому собака ничуть не более осквернена, чем кошка, или мышка, или канарейка, или аквариумная рыбка, или летающий по комнате комар. В Книге Бытия сказано, что всякое творение Божие — "добро зело", то есть "хорошо весьма". Это, конечно, вполне относится и к таким замечательным друзьям человека, как собаки. И какие-то предубеждения против них есть не более чем отголоски или ветхозаветного законничества, или языческого суеверия.

Бытует поверие: если в храм забежит собака, его необходимо после этого заново освящать. Так вот, на самом деле никаких церковных канонов, говорящих об этом, просто не существует. В Книге Правил есть запрет вводить животных в храм, но там не уточняется, о ком именно идет речь. И согласно авторитетным толкователям, смысл этого канона вовсе не в том, что животное своим присутствием осквернит храм, а в том, чтобы не профанировать дом Божий, сохранять к нему благоговение и не использовать церковное здание не по назначению. А в Большом Требнике есть только один чин переосвящения храма, связанный с животными: он совершается в том случае, если животное умерло или родило в храме. И опять никаких особых указаний относительно собак.

У священномученика Киприана Карфагенского есть замечательные слова: "Обычай без истины есть всего лишь застарелое заблуждение". И их вполне можно отнести к странному мнению, будто собака — нечистое животное, которое даже нельзя держать в доме.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАСТОЯТЕЛЬ

ХРАМА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ИЕРЕЙ ВАЛЕРИЙ КОРЕНЕВ

Дорогой батюшка, меня интересует вопрос о том, что происходит с душами умерших животных. Что об этом говорит православие? У животных есть душа, но нет духа? И что это значит? Будут ли умершие домашние животные, по милости Божией, в Царствии Небесном вместе со своими хозяевами? Если, конечно, сами "хозяева" окажутся в Царствии Небесном... Спаси Господи!

Мария (г.Подольск)

ОТВЕТ:

Здравствуйте, Мария.

В словах Спасителя заключено понятие об иерархии человека и животных. Эту мысль Он приводит неоднократно, а при исцелении сухорукого фарисеям говорит прямо: "Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы!" (Мф. 12: 11, 12). Говорит и ученикам: "Сколько же вы лучше птиц?" (Лк. 12: 24).

Было бы нелепо, если б всеблагой Творец ненавидел свое ничем не провинившееся создание. Библия указывает нам исключительно на иерархию, нарушение которой и «есть мерзость перед Господом Богом твоим».

Человек психически и духовно здоровый, естественно, любит создания, сотворенные Богом. Поэтому смерть домашних животных вызывает у людей печаль. Однако она бывает подчас явно чрезмерной. В таких случаях есть основание задуматься о правильности нашей духовной жизни. Господь заповедал нам, прежде всего, любить своего Небесного Родителя: "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим" (Мф.22:37).

С этой заповедью тесно связана вторая, подобная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (22:39). Если человек научится это соблюдать, то любовь к животным в его душе займет свое иерархически подобающее место. Сколько раз приходилось слышать признания, что собака стала еще одним "членом семьи". Нет, расхожую поговорку "собака - друг человека" христианину следует понимать не буквально, а условно, помня о Библейских ценностях.

Животные ведь не имеют образа Божия. Из земных творений только человек создан по образу Божию. Одним из свойств этого образа является бессмертие души.

Но души у животных смертны, как учил Палама. Да и св. Василий Великий предупреждал: "Убегай бредней угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою".

Всю пошлость очеловечивания четвероногого "друга" ярко показал М. А. Булгаков в некогда запрещенной повести "Собачье сердце".

Внимание к животным, забота о них не должны отвлекать нравственное сознание от внимания непосредственно к самому человеку. Иногда кто-нибудь из нас раздражается на людей, наносит им оскорбления, а свою собаку всегда ласкает. Это говорит лишь о бесспорной ущербности духовно-нравственной жизни.

"Вникни, возлюбленный, в умную сущность души; и вникни не слегка. Бессмертная душа есть драгоценный некий сосуд. Смотри, как велики небо и земля, и не о них благоволил Бог, а только о тебе. Воззри на свое достоинство и благородство, потому что не Ангелов послал, но сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, изъязвленного, возвратить тебе первоначальный образ чистого Адама".

Поучителен случай со старцем Паисием Святогорцем. Однажды его спросили:

- Отец, помешают ли радости этой жизни и привязанность к ним нашей души тому, чтобы преуспевать по-христиански?

- Нет, если сумеешь иерархически правильно относиться к вещам. Например, детей своих будешь любить как детей, жену свою как жену, родителей своих как родителей, друзей своих как друзей, святых - как святых, Ангелов - как Ангелов, Бога - как Бога. Нужно каждому воздавать честь и уважение, которые ему надлежат, - ответил старец.[5]

Мы должны уяснить одну простую истину: без иерархически верного понимания мира нет спасения человеку. И отношение к собаке - одно из звеньев этого понимания.

На вопросы посетителей портала «Православие и современность» отвечает Епископ Саратовский и Вольский Лонгин.

Для человека нормально и хорошо ― относиться к животным по-доброму. Но совершенно недопустимо и греховно ― любить животных больше, чем людей.

Однозначно ответить на вопрос, что происходит с животными после их смерти, мы не можем. Дело в том, что в Православной Церкви этот вопрос доктринально не разработан. В Священном Писании нет каких-то конкретных сведений о посмертной участи животных. Почему? ― Потому что Господь Сам, через Священное Писание и Предание, открывает людям то, что необходимо для их спасения. Мы можем быть уверены в том, что человек, сотворенный по образу и подобию Божию, обладает бессмертной душой, что мир во всем его многообразии и красоте был создан Богом ради человека, что человек призван к Богообщению и в жизни земной, временной, и в жизни вечной.

Мы знаем из Священного Писания и о том, что животные существовали в первозданном Эдеме, что праотец Адам нарицал им имена: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей (Быт. 2, 19). В этом наречении имен ― и главенство человека над животными, и глубинное понимание человеком всей твари, и ее добровольное подчинение ему. В этом ― и полная гармония между ними, утраченная после грехопадения человека.

Действительно, с грехопадением вошли в мир страдания и смерть: тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее «…вся тварь совокупно стенает и мучится доныне «(Рим. 8, 20, 22). Однако я не советовал бы Вам идеализировать животных (на самом деле большинство видов вовсе не расположены любить человека, и если говорить о дикой природе, в своей среде они достаточно беспощадны друг к другу) и так резко, даже безжалостно относиться к людям, желая им наказания.

Взаимосвязь человека и живой природы так глубока, что только человек может избавить тварь от страдания, исполнив заповеди Божии: И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21),― говорит Апостол. В глобальном смысле это произойдет тогда, когда исполнятся пророчества Апокалипсиса, в новом мире, преображенном Богом. Пророку Исаие было открыто, что на новой земле будут и животные, но тоже в ином, преображенном состоянии, когда они никому не смогут причинить зла: Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь (Ис. 65, 25).

Однако примеры восстановленной гармонии между человеком и животными можно видеть и сейчас: и в житиях святых, и даже в жизни наших современников. Вспомните, например, житие преподобного Герасима Иорданского: ему до конца дней служил лев, из лапы которого святой вынул занозу… Особо почитаемые в России преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский даже на многих иконах изображаются с дикими животными ― с медведями, которые с доверием приближались к ним и брали пищу из рук святых. Удивительно много подобных случаев встречается в воспоминаниях очевидцев о старце Паисии Святогорце, который относился с горячей любовью и к людям, и к твари, и она отвечала ему взаимностью (среди «близких друзей» старца были и птицы, и ящерицы, и змеи, и лягушки).

Однако, повторяю, восстановление утраченной гармонии происходит тогда, когда человек исполняет заповеди Божии. А главные из них, как говорит нам Сам Спаситель: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 37-39). Обретение полноты любви к Богу и людям ― вот к чему нам следует стремиться, чему следует посвятить все силы души. Опыт показывает, что всей жизни человека может не хватить на это…

Если попытаться коротко сформулировать то, как следует человеку относиться к животным, то трудно сделать это лучше Премудрого Соломона: Праведный печется и о жизни скота своего (блажен, иже и скоты милует ― церк.-сл.), сердце же нечестивых жестоко (Притч.12, 10). Однако в ХХ веке известный подвижник схиархимандрит Серафим (Романцов), зная изломанное состояние современного человека, так дополнил эту фразу: «Блажен, кто скоты милует, но скажен, кто скоты любит и этим сравнял их с человеком». Очень схожие представления об отношении к животным можно найти и у преподобного Силуана Афонского: «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с ним и любить Единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь». Старец при этом говорил своему ученику, что Сам Дух Божий учит жалеть всякую тварь.

3.3.

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ ЖИВОТНЫХ

Молитва о животных

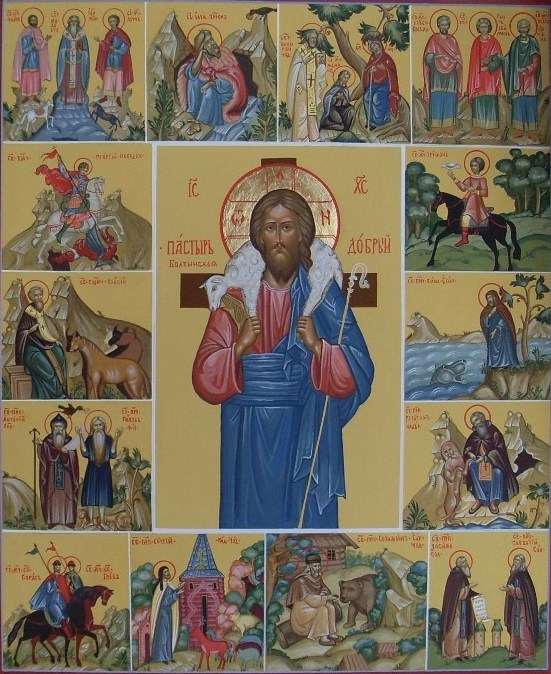

В августе 2012 г. была закончена работа над иконой "Святые - покровители животных".

Икона находится в храме села Болтино Мытищинского района Московской области, а создана она трудами иконописцев Анны Анохиной и Людмилы Мартыновой, при содействии ветеринарного врача Александра Воронцова.

Икону назвали "Пастырь Добрый Болтинская" по названию места, где находится храм.

6 октября 2012года, на территории Троицкой церкви в деревни Болтино состоялось

освящение Иконы Покровительницы Животных «Пастырь добрый Болтинская».

Можно ли молиться о животном?

Ответ священника Александра Ильяшенко:

Домашние животные - помощники человека. От некоторых из них напрямую зависит наше благополучие. Вот почему в традиции Православной Церкви присутствует обращение к святым с молитвой о здоровье животных. Издревле в деревнях молились святым мученикам Флору и Лавру, Власию о здоровье коров, лошадей и других животных. Существует молитва о домашнем скоте, которая читается священником - "во еже благословити стадо". В ней есть, например, прошение избавить животных от насилия диавола, от губительного недуга, от всякой немощи, от чародейства и волшебства. Милосердное отношение к природе, доброе отношение к животным, является неотъемлемой частью христианской этики. Невозможно разрушать окружающую нас природу и любить человека. Важно помнить, что нет ничего важнее спасения человеческой души, поэтому о животных нельзя молиться так же, как о людях.

Отвечает священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:

Животные составляют наиболее близкую к человеку часть тварного мира. Бог хранит людей и ведет их к спасению. Но и бессловесную тварь не оставляет без попечения. Библия говорит, что животные находятся под охраной Творца: «Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои - бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!» (Пс.35:7). У Господа не забыта даже малая птица (Лк.12:6). Бог питает их: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф.6:26). Закон, который Бог дал Израилю, охранял и животных, предусматривал и для них субботний покой: «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые <...> Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец» (Исх.23:10-12). Священное Писание говорит: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Прит.12:10). Забота некоторых святых о животных известна по их житиям: Герасима Иорданского о льве, Сергия Радонежского и Серафима Саровского о медведях и др.

Каким святым угодникам Божиим следует молиться о даровании исцеления больным животным и можно ли держать иконы этих святых в ветклинике?

Ответ священника Александра Ильяшенко:

Покровителями животных традиционно считаются мученики Флор и Лавр, на их иконе рядом с этими святыми традиционно изображают лошадей. Кроме того, о домашних животных молятся великомученику Георгию и мученику Трифону. Держать икону в ветклинике (в Вашем кабинете) - можно и нужно. Пусть Вас не смущает, что в текстах молитв говорится в основном о сельскохозяйственных животных: для наших предков они были кормильцами, почти членами семьи, а домашние животные в нынешнем понимании встречались достаточно редко и в основном у богатых людей. В принципе, молиться можно и своими словами. Главное, чтобы это было искренне и от души. Святую воду, освященное масло, кулич и яйца животным давать нельзя - это осквернение святыни. Усыпление безнадежно больного животного грехом не является, поскольку Господь поставил человека над животными.

Молитва за животных

Альберт Швейцер

Услышь нашу смиренную молитву, Господи!

Мы молим за всех наших друзей-зверей,

Особенно за тех, кто страдает,

За всех, на кого охотятся, кто потерялся,

Кого бросили, кто напуган или голоден;

За всех, кто должен быть усыплен.

Сжалься над ними, будь милостив!

А тем, кто должен о них заботиться,

Даруй сердца, полные сострадания,

Дай им добрые руки, подскажи ласковые слова.

Да будем мы истинными друзьями для зверей!

Да разделим с ними милость твою и благодать!

Аминь!

Молитва на исцеление животного - 3 раза.

"Отче наш" - 1 раз

Господи, пошли исцеление животному (назвать животное и кличку). Прости, Боже, хозяев этого животного за грехи и согрешения вольные и невольные. Уйди боль, исчезни болезнь, покинь тело (назвать кличку) и уйди в небытие.

Свечу потушить не дуя (пальцами, ложкой или спец. колпачком и т.п.) и спрятать до следующего проведения подобного ритуала.

Завершающий этап ритуала - умыть и напоить животное. По поводу напоить хочу сразу сделать уточнение - достаточно, чтобы зверь сразу сделал хоть пару глотков из мисочки или слизал воду с вашей руки. Остальную воду вместе с миской поставить рядом с его едой и пусть пьёт, когда и сколько захочет.

Данный метод можно использовать в дополнение к лечению, назначенному ветеринаром, или как самостоятельное средство